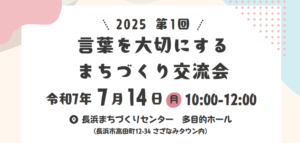

フリーランス新法とは?

フリーランス新法とは、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、令和6年の11月1日に施行されました。

今後、何回かの記事に分けて、フリーランス新法について解説していきます。

フリーランス新法の成立の経緯

契約は当事者の間で合意しているのであれば原則どのような内容を結んでも構いません。

しかし、契約をする当事者の立場の強弱により不利な契約を負わされる恐れがあります。

フリーランス(個人事業主)は企業や自治体などに対して一般的に立場が弱く、不利な契約を締結させられたり、報酬の未払いなどのトラブルが多くありました。

そこで、フリーランスの立場を保護する目的として、フリーランス新法が令和6年11月に施行されました。

フリーランスの定義

フリーランス新法で保護されるフリーランスを「特定受託事業者」といいます。

特定受託事業者の定義

・個人で、従業員を使用しない

・法人で、代表者以外に他の役員がおらず、かつ従業員を使用しない

※従業員 = 週の所定労働時間が20時間以上、かつ勤務開始時から31日以上の雇用が見込まれる者

役員 = 理事・取締役・監査役など

①1人会社も特定受託事業者として扱う

②企業に会社員として勤務しながら、副業としてフリーランスの仕事を行っている場合も適用される

③仕事を手伝っている家族や短期間のアルバイトや、業務委託の再委託先は従業員に該当しない

業務委託事業者の定義

フリーランス新法でフリーランスに業務委託を行う際に規制の対象(①)になる発注者を「業務委託事業者」といいます。

業務委託事業者の定義

・個人で、従業員を使用しない

・法人で、代表者以外に他の役員がおらず、かつ従業員を使用しない

規制の対象

①書面等による取引条件の明示義務

1.特定受託事業者(フリーランス)と要件は同じ

2.フリーランスがフリーランスに発注する際に適用される

3.家族や一般消費者(事業として行っておらず、趣味として依頼した者など)は業務委託事業者に該当しない

例えば、従業員10人を雇用する運送業の社長Aが自宅の庭のガーデニングをフリーランスの造園家Bに依頼した場合は、社長Aの本業とは関係がないため、Aは業務委託事業者とは扱われず、フリーランス新法は適用されません。

個人で出版社と契約を結んでいる漫画家Cが、週の所定労働時間が20時間以上かつ契約期間が1年のアシスタントを直接雇用していた場合、外面的には個人事業主(フリーランス)のように見えるかもしれませんが、特定受託事業者の要件を満たさないため、フリーランス新法は適用されないことになります。

特定業務委託事業者の定義

フリーランス新法でフリーランスに業務委託を行う際に規制の対象(①~⑦)になる発注者を「特定業務委託事業者」といいます。

特定業務委託事業者の定義

・個人で、従業員を使用している

・法人で、代表者以外に他の役員がいる、または従業員を使用している

規制の対象

①書面等による取引条件の明示

②報酬の支払いに関するルール

③報酬の減額や買いたたきなどを禁止する7つの事項

④広告等の募集情報の的確な表示

⑤契約の中途解除等の事前予告

⑥妊娠・出産・育児・介護に対する配慮

⑦ハラスメントに対する防止措置の整備

この条件により、NPO法人や学校法人、市町村などの行政法人がフリーランスに業務委託を行う場合は原則として常に特定業務委託事業者になります。

代表以外の役員がいるか、従業員を使用しているか、いずれかの要件を満たすためです。

(細かい話をすると、一般社団法人は代表理事一人でも活動できるため、特定業務委託事業者にならない場合があります)