はじめに

SNSやスマートフォンが日常生活に欠かせない今、誰もが気軽に写真を撮影し、公開できるようになりました。その一方で、「肖像権」という権利を意識する機会も増えています。

「肖像権という言葉は知っているけれど、具体的にどう配慮すればいいのか分からない」——そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、肖像権について実務的な視点から分かりやすく解説します。

肖像権とは(言葉の背景)

まず知っておきたい重要なポイントは、「肖像権」という権利は法律には明文で規定されていないということです。肖像権は、これまでの裁判の判例によって認められてきた権利なのです。

法律に具体的な規定がないため、「これをすれば絶対に肖像権侵害にならない」と断言できる人はいません。この曖昧さが、肖像権を難しく感じさせる理由の一つです。この判決では、憲法13条(幸福追求権)に基づき、次のように述べられました。

「肖像権」という言葉が初めて判例で使われたのは昭和44年の判決「京都府学連事件」と言われています。この判決では、憲法13条(幸福追求権)に基づき、次のように述べられました。

つまり、誰もが勝手に自分の姿を撮影されない権利を持っているという考え方です。ただし判決では「これを肖像権と称するかどうかは別として」とも述べており、当時は肖像権という言葉を明確に使うことに慎重だったことが伺えます。

そして、平成17年の判決「和歌山カレー事件」の判決では、肖像権侵害かどうかを判断する具体的な基準が示されました。京都府学連事件の判決に続いて「人は必要もなく自分の姿を撮影されないという法律上の権利を持っている。」とし、無断で撮影されることが違法となるかは以下の要素を総合的に判断すべきとしました。

1.被撮影者の社会的地位

2.撮影された活動内容

3.撮影の場所

4.撮影の目的

5.撮影の態様(撮り方)

6.撮影の必要性

これらを考慮した上で、「社会生活上受忍すべき限度を超える」(我慢の限界を超える)かどうかで判断するとされています。

実例で考える:お祭りの写真撮影

地元のお祭りに出かけて、神輿や祭りの様子を撮影する場合を考えてみましょう。たくさんの人が写り込んでしまいますが、これは肖像権の侵害になるのでしょうか?

これを上記の①~⑥の各要素で判断すると、

などが挙げられます。

このような場合、周りの人が写っていても特に問題はないと考えられます。顔をぼかしたりモザイクをかける配慮も良いですが、必ずしもそうしなければならないわけではありません。

注意すべき重要なポイント

①被写体が何かによって判断が変わる

「お祭りの様子」や「神輿」を撮影した際に周りの人が写るのは問題ありませんが、最初から特定の人物を被写体として無断撮影する場合は、お祭りの場所であっても肖像権侵害となる可能性があります。

②「公開しないから撮影してもよい」ではない

肖像権は「みだりに撮影・公開されない権利」です。「SNSには載せないから」という理由で無断撮影が許されるわけではありません。

③主催者のルールを優先

イベント主催者や施設管理者が「撮影禁止」などのルールを定めている場合は、それに従うべきです。

④場所による違い

同じ無断撮影でも、渋谷スクランブル交差点の歩行者よりも、閑静な住宅街で散歩している人の方が侵害性は高いと判断できます。

⑤被写体による違い

- 公人(政治家・著名人) → 侵害性は低い

- 未成年の一般人 → 成年の一般人より手厚い保護が必要

参考になるガイドライン

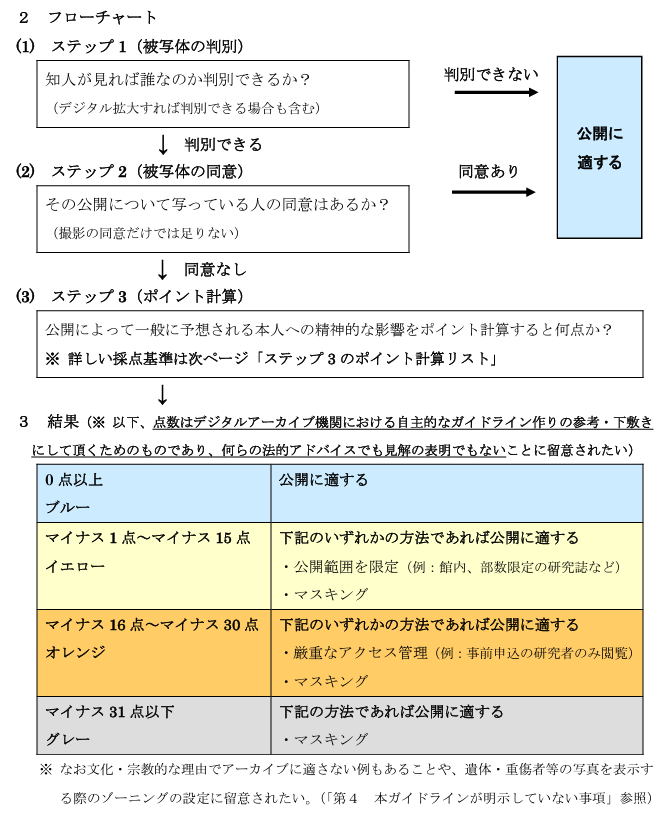

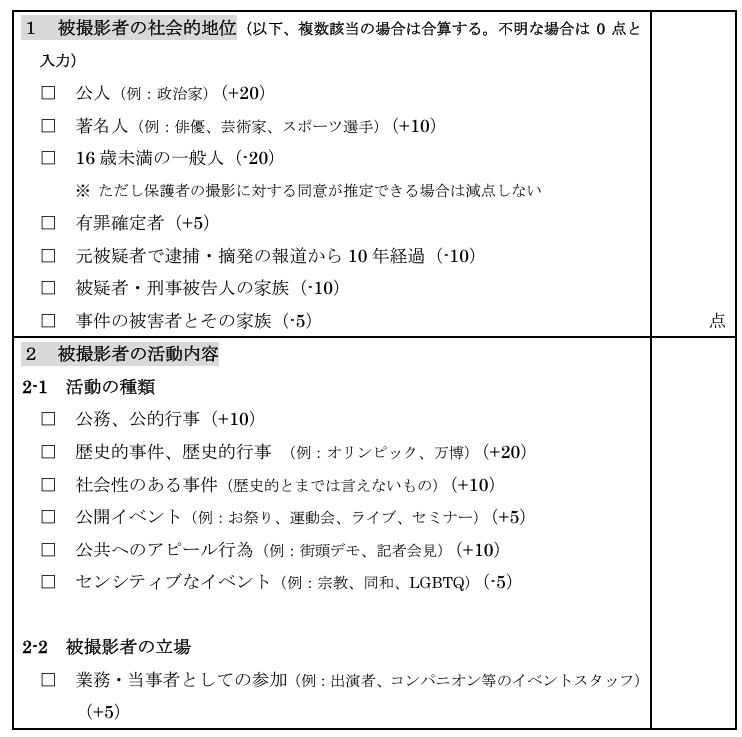

「法律に規定がないなら、何か指針はないのか」と思う方も多いでしょう。参考になるのが、デジタルアーカイブ学会が作成した「肖像権ガイドライン」です(首相官邸のウェブサイトでも参考資料として掲載されています)。

デジタルアーカイブ機関が、デジタルアーカイブを整備してその利用を促進するにあたり、「権利の壁」として立ちはだかるものとして、著作権などと共に、いわゆる肖像権が挙げられます。

肖像権は、著作権のように法律上明文化された権利ではなく、裁判例で認められた権利です。(中略)

本ガイドラインは、権利者と利用者間の合意などに基づくガイドラインとは異なり、肖像権という法的問題に向き合うための考え方のモデルをデジタルアーカイブ学会が示し、デジタルアーカイブ機関における自主的なガイドライン作りの参考・下敷きにして頂くことを目的としたものです。

引用元:https://hoseido.digitalarchivejapan.org/shozoken/ デジタルアーカイブ学会 肖像権ガイドラインについて

(後略)

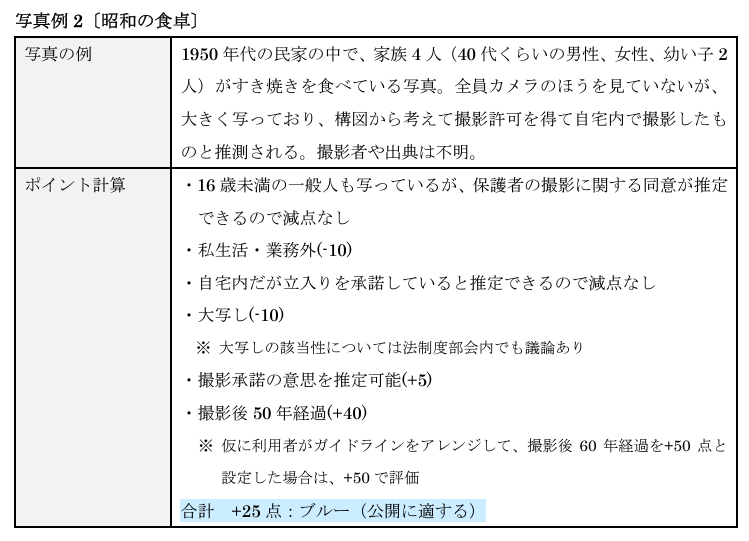

このガイドラインでは、様々な条件をポイント化し、その合計が0点以上なら公開しても問題ない可能性が高いとしています。

引用元:肖像権ガイドライン ~自主的な公開判断の指針~(2021年4月デジタルアーカイブ学会)P3

引用元:肖像権ガイドライン ~自主的な公開判断の指針~(2021年4月デジタルアーカイブ学会)P4

引用元:肖像権ガイドライン ~自主的な公開判断の指針~(2021年4月デジタルアーカイブ学会)P21

興味深いのは「撮影後の経過年数」を評価に加味している点です。例えば、撮影当時は肖像権侵害の可能性が高かった写真でも、50年以上経過していれば歴史的資料としての価値が認められ、侵害性が低くなるという考え方です。

このガイドラインに従えば必ず肖像権侵害を回避できるわけではありませんが、随時更新されており、一つの判断基準として参考になります。

やってはいけない典型例:迷惑行為の「晒し」撮影

SNSでときどき見かけるのが、電車内で席を占有している人や迷惑行為をしている人を撮影し、SNSに投稿する行為です。「こんな迷惑な人がいた」「これは許せない」という正義感から行われることもありますが、これは明確に避けるべき行為です。

なぜ問題なのか、それは迷惑行為と肖像権侵害は別物だからです。

・相手が迷惑行為をしている = あなたが肖像権を侵害してもよい、とはならない

・むしろ、特定の人物を狙って撮影しSNSで公開する行為は、肖像権侵害の典型例

6つの判断要素で考えると

①被撮影者の社会的地位:一般人(保護されるべき)

②撮影された活動内容:私的な移動中の様子

③撮影の場所:電車内という限定された空間

④撮影の目的:晒し・批判(公共性が認められにくい)

⑤撮影の態様:特定の人物を被写体として意図的に撮影

⑥撮影の必要性:法的・報道的必要性は認められない

これらを総合すると、明らかに肖像権侵害のリスクが高いと判断されます。

迷惑行為に遭遇した場合は、駅員や車掌に通報したり鉄道会社のお客様センターなどに連絡する、悪質な場合は警察に通報するなどの行為が適切です。「自分で正義を執行する」のではなく、適切な機関に対応を委ねることが重要です。余計な行為によってあなた自身が法的責任を負うリスクを避けましょう。

肖像権以外の関連する権利

肖像権に類似する権利として、以下のようなものがあります(これらも法律には明文規定がなく、判例で認められた権利です)

プライバシー権:私生活の情報をみだりに公開されない権利

パブリシティ権:著名人の肖像が持つ経済的価値を保護する権利

これらの権利については、別途詳しく解説する予定です。

まとめ

肖像権は法律に明文規定がないため、各ケースごとに判断が必要です。しかし、基本的な考え方は明確です。

1.原則として、被写体となる人の承諾を得ること

2.公共性の高い場所・イベントでは、周囲が写り込むことは許容される可能性が高い

3.特定の人物を被写体とする場合は、より慎重な配慮が必要

4.判断に迷ったときは、6つの判断要素やガイドラインを考慮する

「自分では大丈夫だと思っていても、相手から訴えられる可能性がある」という点が肖像権の難しさですが、基本的な考え方を理解し、相手の立場に立って配慮することが何より重要です。